人財の育成

当社グループは、持続的成長に欠かせない重要な要素の一つとして「人財」を掲げています。国籍や宗教、性別の違いなどに関わらず、各人の人権を尊重し、それぞれが個性や能力を十分に発揮することで、多様な力が結集する強い企業グループで在り続けることを目指しています。

主な取り組み

- 採用活動

- 表彰制度

- キャリアアップ支援

- 女性活躍推進

- 男性育児休暇制度

- 障がい者雇用

- 時短・有給休暇制度

- 段階別研修制度

- 人事評価システム

- 女性育児休業復職支援

- 資格取得支援

- 外国人雇用

- 介護休業制度

- シニア雇用

- 従業員のメンタルヘルスケア

重要テーマ

- お互いを認め合い、互いに成長できる職場環境づくり

- 生産性を最大化する多様な働き方の推進

- ウェルビーイング(Well-being)の実現

社内環境整備方針

当社グループが持続的な成長を遂げるためには、従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる職場環境の構築が不可欠です。TAKARA & CO.グループとしての一体感を持ち、各社の強みを活かしたサービスを展開し、変化する時代に迅速に対応することで、サステナブルな企業環境を創出することが求められています。

そのためには、社員が明確なキャリアビジョンを描き、自らの可能性を追求し、成長を実感できる環境が必要です。グループ各社を超えた横断的な交流をさらに促進し、課題を共有し、解決策を探る場を継続して整備していきたいと考えています。

当社グループは、各種専門性をもってサービスを展開しています。この専門性を担保できるような研修コンテンツを用意し、社員一人ひとりが専門家として対応できるよう、バックアップしていきたいと考えています。これにより、顧客の満足度を高め、結果として社員のエンゲージメント向上につなげ、個々のパフォーマンスを最大限に引き出すことを目指します。

今後も、グループ各社に適合した社内環境の整備を推進し、それが当社グループの成長エンジンとなるよう、継続的かつ効果的な施策を検討・実施してまいります。従業員の幸せと企業の成長が両立する環境を整えることで、TAKARA & CO.グループの未来を築いていきたいと考えています。

人権と多様性の尊重

当社グループでは「人権の尊重」を掲げ、不当な差別を排除し、公正な企業活動を行う方針を全社員に周知しています。また、ダイバーシティへの取り組みを進めるため、2009年に宝印刷で「ダイバーシティプロジェクト」を立ち上げました。現在は、テレワークの推進や男性の育児休業の理解促進、自己啓発座談会の実施など、多様性を受け入れる活動を展開しています。今年度は、これらの活動をグループ全体に広げ、「お互い様」の精神を持ち、互いを尊重し認め合うことで、企業の成長を促進することを目指します。全従業員が多様性を受容し、新たな気づきを得られる環境を創出し続けます。

そのためにも、働きやすい環境の醸成を継続して行う必要があります。

例えば、個々の社員が持つ不安感を解消する取り組みは、働きやすい環境を整える上で重要な要素になると考えます。人事部では、新卒者およびキャリア採用者に対して、入社後一年間、定期かつ不定期に個別面談を適宜実施し、各々が、慣れない環境において感じる悩みや課題感等について面談を通して把握します。ここで得た情報は、本人の希望に配慮した上で部門へフィードバックし、マネジメントの参考としています。人事部と部門が双方でアプローチすることで、不安を抱えたままにならないよう配慮しています。働く上で生じる様々な思いについて、限度はあるものの出来得る限り寄り添うことを意識することで、個々の個性を生かした人材活用を目指しています。

従業員の心と体の健康への配慮

当社グループでは、社員一人ひとりの健康を促進することを自社の責務とし、産業医や専門家、安全衛生委員会の意見を基に多角的な施策を実施しています。メンタルヘルス施策の基本となる4つのケアを軸に各種対応を施しています。宝印刷では、私傷病による休職制度や特別休暇の付与、有給休暇の法定を超えた付与基準の変更など、働きやすい環境を整備してきました。今年度は新たにカウンセリングルームを開設し、産業カウンセラーによる日々の悩み相談を可能にしました。これにより、メンタル不全を防ぎ、社員のエンゲージメントを高めることを目指します。従業員がいきいきと働ける環境づくりを継続的に推進し、グループ全社で対応できるよう、今後も段階的に活動を進めてまいります。

雇用環境の変化により定年後も長く勤務する社員も増えています。長く働いてもらう上で、定年後の社員も含めた全社員の健康についてより一層意識する必要があり、安全配慮の観点からも、病因の早期発見につながるよう健康診断有所見者へのアプローチや、ストレスチェックによる産業医面談等を通じ、社員の健康へ配慮しています。

また、安定した生活基盤は、長く働く上での精神的なゆとりにもつながります。給与・賞与のみならず、資産形成を自身の課題として捉えている社員も多くいます。このような社員がセカンドライフをイメージできるような様々な情報提供も今後積極的に行っていきたいと考えています。当社は、業務の特殊性から、個別銘柄の株式投資を禁じています。この点を十分担保し、金融機関等の専門家の協力をもらいながら、自身に合った資産形成を選択できるよう情報提供の場を設け、福利厚生の一策としていきたいと考えています。

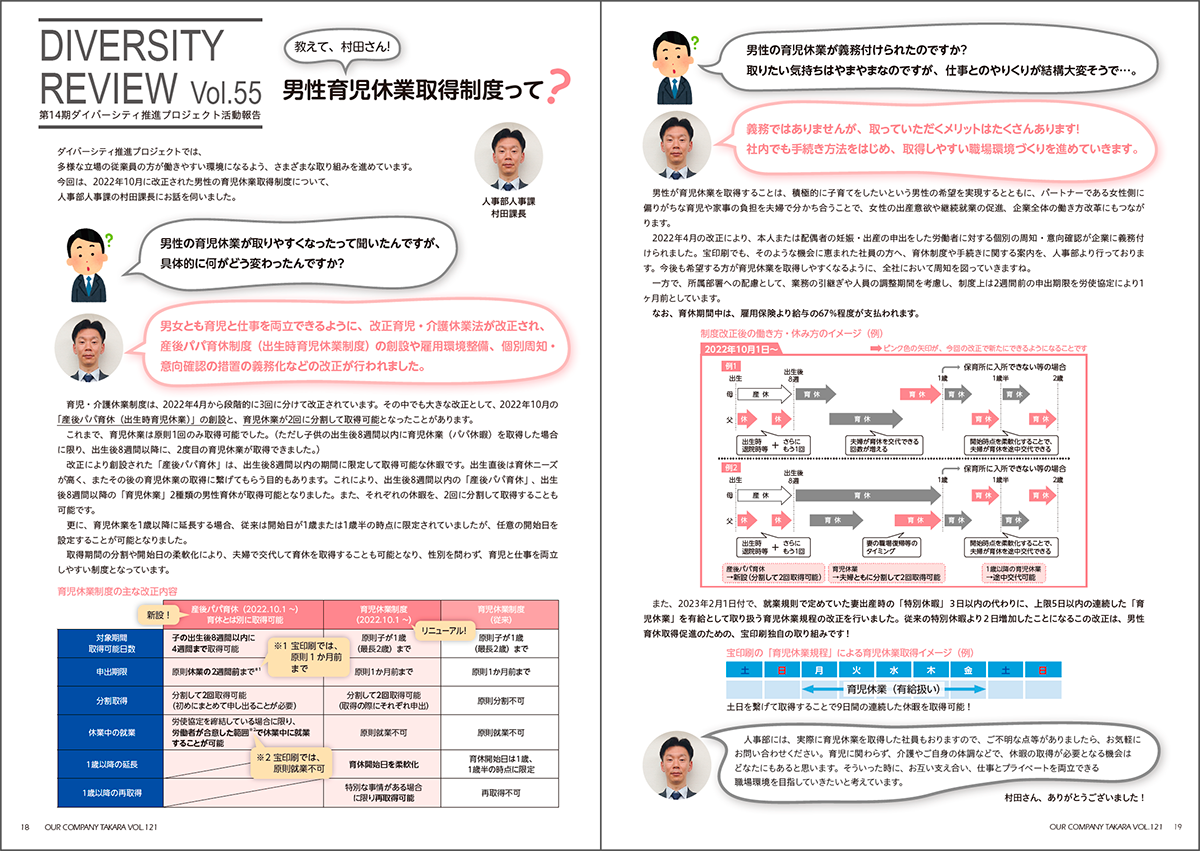

男性の育児休業取得に関する支援

宝印刷では、ダイバーシティ推進プロジェクトの一環として、男性の育児休業に対する理解促進を図ってきました。社内報への記事掲載などで制度の理解を深め、2023年2月には育児休業規程を改正し、配偶者の出産時に連続5日間の有給育児休業を付与する制度を導入しました。これにより、平日5日間の有給の育児休業を取得し、土日を含めて最大9日間の連続休業が可能となり、直近1年の取得率は100%に達しました。

今後は、男性育児休業のさらなる取得促進を目指し、全社の意識啓蒙を推進します。また、女性社員がライフイベントを理由にキャリアプランが描けないことがないよう、待遇面の公平性を担保しつつ適切な制度を維持していきます。これにより、全従業員が安心して働ける環境を整備し、多様性を尊重した企業文化をさらに強化してまいります。

人事担当執行役員メッセージ

中込 克二

従業員一人ひとりが働きがいをもって同じ指針のもと働ける環境を

グループ全体で推進していきます

TAKARA & COMPANYの人財採用に対する考え方

当社グループは、持続的成長を遂げるために欠かせない重要な要素の一つとして「人財」を掲げています。まず採用面接でお話をしているのは、求める人物像です。当社はコーポレートコミュニケーションにおいて、お客様が抱えるお困りごとの解決を図っていくことに主眼を置いているビジネスですので、お客様が何を求めているのか常にアンテナを張り、変化を恐れず、お客様の課題解決のために自分に何が出来るのかを考えられる人財が最もフィットすると考えています。

例えば、新卒採用では、内定後のコミュニケーションを特に大事にしています。人事部との面談時間を十分に取り、仕事に対する思いや不安を引き出してパーソナリティとして蓄積し、入社後の配属先を検討します。注力しているのは、配属後に各人が一番活躍できる近未来の成長をイメージすることです。あまり長いスパンだと職場環境も変化するため、2~3年後に配属先の部門にフィットするようなイメージを持ちながら配属先を決めています。同じように、中途採用では自身が持つキャリアを活かすだけではなく環境に合わせて軌道修正できる柔軟性や、シニア採用では培われた知見の発信力など、それぞれのステージに期待するポイントがあります。いずれも、お客様の課題解決のために自主的に動ける人財かどうか、当社グループの仲間になることで採用者がより成長できるかどうかが重要だと考えています。

誰もが輝ける職場環境の構築を目指して

当社では2020年度から新人事制度を導入し、半期ごとに社員が自身の目標管理シートと行動評価シートを運用することで透明性のある評価の実現を目指しています。この制度を導入した一番の目的は、コミュニケーションの場をつくることです。例えば抱えている悩みや不安を上司に打ち明けることで、個人の悩みが組織の課題に変わり、様々な解決策を考えていくことができます。そうした個人の悩みを組織の課題として考えていく体制を整えていくことを目指しています。

また、テレワーク・時差出勤の活用など、多様な働き方も進んできています。社長自らの発声によりダイバーシティ推進プロジェクトを発足してから10年以上が経ちました。この活動のひとつとして、コロナ禍以前よりテレワークに関して様々な試みをしていたこともあり、非常時にもスムーズに体制を整えることができました。個人的な考え方ですが、私はダイバーシティとは突き詰めると「お互い様の精神」なのではないかと思います。育児中の方もいれば、育児はしていなくても家のことが大変な方、介護と仕事を両立しなければいけない方もいます。「お互い様」の精神をもって、それぞれが困難な状況に陥った時に助けて合っていくという精神がダイバーシティの本質だろうという思いがあります。その連鎖がサステナビリティなものに繋がっていくと感じています。

従業員エンゲージメントについても取り組み始めています。例えば新卒・中途入社の社員に関しては採用・配属したあとも定期的に対話の機会を作っています。業務や部署の風通しに関してヒアリングを行い、現場にフィードバックをすることで、定着率を図り、エンゲージメントの向上に努めています。

また、ダイバーシティ推進プロジェクトでは昨年度からテーマを設けて従業員が対話を深めていくTAKARA CAFÉという機会を設けています。今後はこうしたダイバーシティ推進プロジェクトの活動と連携しながら、より幅広く従業員の声を聞く機会を設けていく必要があると考えています。

今後の課題

人的資本について、企業への開示要請が強くなっています。それに応えていくためには、表面的な開示ではなく、なぜ人的資本を開示・可視化しなければならないのか、その本質を満たすような開示でなければならないと考えています。男女の賃金格差ひとつを取っても、当社は等級・役職を横軸に年収のレンジを置いているので、同じ役職であれば男女の格差がつくことはありません。ただ女性の役職者が人数的にはまだ少ないという面があるので、アベレージを出すと格差は出てしまいます。この賃金格差を開示する本質は賃金という表面的な問題だけではなく、女性の役職者が少ない、という現状の課題を理解し対処することだと認識しています。そこでこの本質を満たすために必要になるのは女性が活躍できるゾーン・昇格できる道を作っていくための取り組みです。単純に求められている数値を開示するだけではなく、人財戦略に結び付く取り組み・開示を目指しています。

また、人的資本開示については、社員のスキルの見える化が求められていますが、前述の目標管理シート・行動評価シートのさらなる活用が解決の糸口になると考えています。ディスクロージャーの変遷に合わせて今後も当社のサービスは変化が続くことが予想されるため、社員が持つスキル・キャリアを体系化し、新たなミッションが立ち上がった際に迅速に人財配置をしていくことが必要になります。

また、各企業のマインドだけでなく、「グループマインドの醸成」が、グループが存続する上での常態的な課題であると考えています。様々な営業目的、歴史、社風、等々異なる各社が、グループとしての方向性を認識し共に行動していくためには、グループ間のコミュニケーションを活発にし、グループの指針や課題を共有していく体制が必要です。その上で、個々に課題解決を図り、各社員が「グループ目線」を業務遂行の指標として持ち、グループ各社のシナジーを発揮することで、グループの推進力が増加することに繋がります。

企業の情報開示が大きく変わろうとしている今、働き方も個人の価値観も変化しています。そして、当社グループも今、変わろうとしている時だと認識しています。当社グループで働く一人ひとりが仕事でやりがいを感じ、充実した人生を送れるようにするためにも、様々な側面で環境整備を進めながら、当社グループの組織力を引き続き強化していきたいと考えています。